Bank1.0时代我们可以认为是银行以物理网点开展业务;Bank2.0时代,则是ATM间接使得银行为其客户提供了全天候服务;Bank3.0时代,智能手机让用户随时随地办理业务;而Bank4.0时代,则是无感植入式的智能银行。 我们不禁会问,Bank4.0时代真的到来了吗?Bank4.0时代银行产品数字化该如何发展?

接下来,我们通过对目前银行产品数字化发展所面临的问题进行剖析,来探讨Bank4.0时代银行产品数字化发展的对策。

面临问题

Bank4.0时代,“Banking Everywhere, Never at a Bank”。Brett King在书中提到的Bank4.0,是透过技术层次运用、即时提供嵌入式,无所不在的银行服务,简短概括下来就是“即时、情境式体验、AI和零分行”。而银行实现数字化是达到Bank4.0目标的前提。 各银行虽然目前都在进行数字化转型,但是银行传统的基因使得在数字化发展过程中也会面临一系列问题:产品同质化严重。我们现在用的各家银行APP,会不会觉得都差不多?里面提供的金融产品也差不多?如果让大家说一个比较有特色的银行产品,大家脑海里会瞬间想到哪家银行? 不得不说,产品同质化是目前各银行数字化转型和发展面临的*显著的一个问题。银行数字化产品如何能占领“用户心智”也是各家银行需要考虑的一个问题。虽然目前一提到银行数字化发展,就会聊到“ABCD”——人工智能(AI)、区块链(Blockchain)、云计算(Cloud computing)、大数据(Big Data),但是我们并没有理解到运用这些技术的“初心”是什么,并没有真正从客户角度出发。如果真的要解决客户的痛点,我们不妨寻找更经济高效的解决方式,而不是设计一些不接地气的产品,套用一些高大上的概念,数字化产品上线后,却又发现各银行彼此却是那么的相似,所谓“人有我有”。 数字化产品创新,通常意味着技术的投入和流程的变革,会遇到各方面的阻力。很多人缺少试错的勇气,高层领导又不给试错的机会,大家就不敢去创新,因为多做就会多错,不做就不会错,因此效仿别的银行已经上线的产品成为*保险的做法。可见,缺少必要的创新土壤,就很难有产品的创新。管理模式相对滞后。以前银行在做项目时,一个项目从开始立项到*后的投产,往往经历数月或数年,投入大量的人力物力财力。 如今,传统管理模式已经很难满足银行数字化发展的需求。虽然近年来各家银行开始逐渐互联网化,也设置了产品经理的岗位,但是管理模式仍然传统,产品经理往往扮演的是需求分析师的角色,对数字化金融产品并没有太多的话语权。在数字化产品设计和实现上,往往也是技术主导。 银行数字化产品发展愈发互联网化,加班也逐渐变的频繁,但工作效率似乎却没有明显提升。数字化产品团队更多的像是劳动密集型而非知识密集型。缺少复合型人才。传统银行尤其是大行,更偏向于校园招聘。而在校园招聘中,单一岗位往往都是只招某一专业领域的学生,例如,招业务岗一般会偏重于金融工程、国际经济与贸易、会计学、管理学这类专业,招技术岗一般是计算机或是软件相关学科。受制于体制因素,往往不会跨专业,比如金融工程专业岗位通常不会招聘学计算机的——即便你是计算机专业但*精通金融工程。而银行数字化产品的研发与设计,不仅仅需要某个领域的专业人才,更需要掌握多个领域知识的跨界人才,懂技术、知业务、会管理,才能站在更高的格局去设计数字化产品。而传统银行招聘往往需要向总行去申请编制,招聘周期长、流程复杂,从招聘的灵活性上与知名互联网企业相比,明显不具备优势。 许多银行认为银行数字化就是互联网化,所以会更多的去从互联网企业招聘人才,但金融其实是一个高门槛行业,很多互联网人其实是不懂银行业务的,甚至没有一点金融背景,这就导致了设计产品总是停留在一些表面层次——用户界面好不好看,用户体验怎么样,至于产品功能,虽然展示出来了但不清楚更深层级的产品逻辑和金融知识,这就导致会留下很多产品隐患也就是我们常说的“坑”。只有从金融用户视角出发,借助于专业的金融知识和技术手段,设计的产品能真正解决用户的实际问题,这才是银行数字化发展的初衷。这需要有可以依靠复合专业知识并能通过良好的管理使之落地的复合型人才。

对策建议

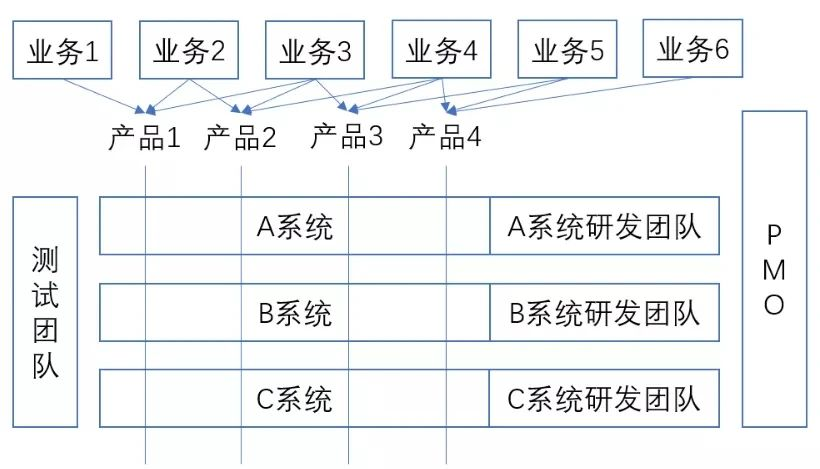

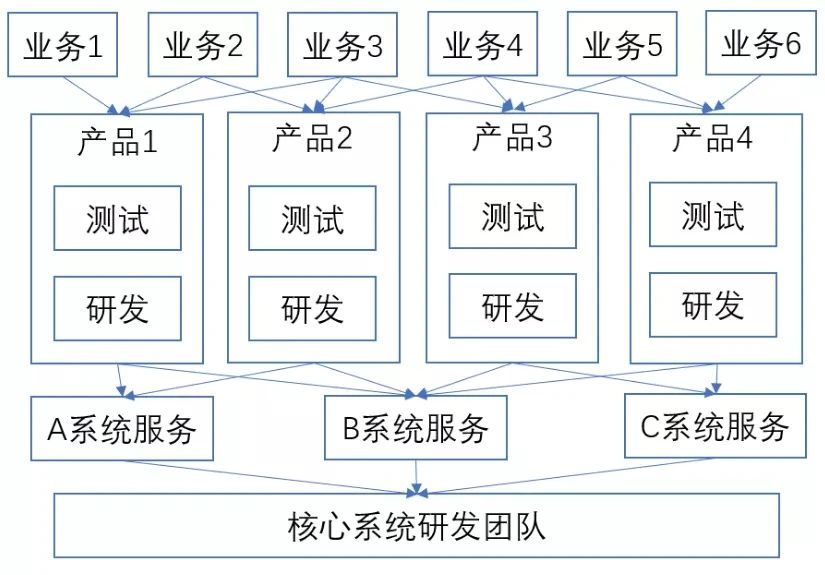

Bank4.0时代,银行产品数字化的发展要回归金融服务本质,了解客户真正需求。很显然,在Bank4.0时代下,银行数字化产品会有如下场景:可以随时对着家里的智能音箱声音支付下单完成购物;你到了一家汽车4S店,试乘试驾完成之后你所佩戴的智能眼镜,会给出你购买建议,如果你需要购买这辆车,会给出你专业的金融方案。 Bank4.0时代,银行客户需求的满足依赖于卓越的数字化金融产品。银行产品数字化发展,可以尝试采取以下几个对策:构建数字化的组织结构和管理模式。目前,大多数银行数字化产品的项目实施采取矩阵型组织结构,加上与IT研发之间的联系,常见于如下结构:“产品+系统开发团队”的模式,是传统项目开发和互联网开发模式相结合的产物。在Bank3.0时代,银行原来的需求分析师,变成了产品经理的角色。但大部分产品经理做的仍然是原来需求分析师的工作,产品的需求还是来自于业务,产品经理的功能也仅是业务需求和技术实现相连的纽带。传统的项目管理方式下,由于产品经理是跟着产品线走,而产品线往往又跨多个系统,在和不同业务聊完需求后,编写了PRD(产品需求文档),在评审时,就需要把涉及系统的A、B、C系统研发团队和测试都加入到需求评审会议中来。由于前期研发并不知道需求大小和分工,往往都是全员参加后,再由技术经理或是PMO进行开发资源分配。之后,第2个产品经理负责的产品线也要经历同样的过程,还有产品经理3,产品经理4......需求评审完成后,不同团队进行技术设计,测试团队分配测试任务,之后的设计评审和测试用例评审又要分别进行一次沟通会议。 以上这种模式除了沟通成本高、效率低以外,还有个问题就是整个产品条线的产品是否能顺利上线,要取决于涉及的所有系统是否都能排上期。很有可能,系统A团队和系统B团队开发任务排期后,涉及的系统C没有排上——出现木桶效应,不能满足Bank4.0时代快速高效的需求。因此,我们要构建数字化的组织结构和管理模式,如下图所示:产品经理负责整个产品团队,为产品结果负责。由之前的大系统,拆解为各种微系统,作为一种服务资源供产品条线进行使用,而核心系统研发团队仅需要考虑系统性能以及通过各种技术创新为各产品条线提供更好的资源服务支持。没有PMO,也没有项目经理。这样的组织结构和管理模式优势在于,产品经理并不仅仅负责编写PRD,更多要负责产品进度管理,为结果负责,同样也要负责自己产品的推广和运营,看数据看政策看趋势,每个产品条线的团队就像是一个个微型创业公司,产品经理就是这个创业公司的CEO。由于资源是固定归每个产品条线的产品经理负责,资源可以得到有效*,可以满足Bank4.0时代数字化产品高频次的迭代需求。阿里巴巴旗下天猫的效能目标是“211”,也就是2周交付周期、1周开发周期以及1小时发布时长。对于一些更加敏捷的产品,可能还会加快到每周一个版本。而银行通过构建数字化的组织结构和管理模式,也完全可以达到这样的效能目标。 总体而言,如果说银行传统组织结构和管理模式是集团军作战,数字化的组织结构和管理模式更像是特种兵作战,小规模,高机动性,敏捷高效。打造真正服务于客户的银行数字化产品。Bank4.0时代银行产品数字化发展,不是简单的把线下流程搬到线上就是数字化,也不是简单的利用所谓的大数据*营销后,一次次对客户进行营销骚扰。 我们经常见到客户在银行贷款申请页面刚注册成功,贷款的营销电话就打了过来——看似流程很高效,但这样的行为很“伤客”,可能客户即便有贷款的需求,也因为这种缺乏尊重的做法而打消了贷款意愿。银行数字化要做的是默默陪伴,润物无声。目前国内银行数字化产品创新方面还有所欠缺。一些国外银行,如DSK Bank是将金融产品游戏化来吸引年轻的客群,客户可以在应用上通过设定储蓄目标以及了解银行产品赚取积分,然后用积分可以兑换各种赛事或是音乐会的门票。目前国内银行其实每家银行都有自己的积分体系,但更多的都是集中于签到赚积分,还是缺少些新颖的玩法。又如mBank,是将用户体验做成了游戏,客户在理财知识过程中赚取积分;日本的乐天银行,聚焦于购物会员卡这个细分服务,依托于乐天超市,构建了以个人客户、个体业者和企业的账户体系,打造线上线下为一体的金融服务。 目前各银行都在打造自己的账户体系,希望通过账户体系进行服务与产品的聚合,实现“存、贷、汇、付、营销”基础功能,同时打造自己的生态平台。浦发银行提供了API开放平台,提供了网贷产品、集中代收付、跨境电商、个人II类账户管理以及公共缴费的开放服务,这种产品模式比较符合Bank4.0的数字化产品的发展方向,需要接下来在生态体系建设上更进一步。吸纳培养复合型人才并鼓励创新。互联网时代,给了很多偏才专才展示自己的机会。从以前往期刊杂志社投稿只有符合编辑“口味”才能发表文章到如今人人、随时、随地都可以在自媒体表达自己的观点——互联网给了人们*大的包容。 Bank4.0时代,需要有能深刻理解金融产品和模式新方法的创新者和变革者。这就需要银行对外在人员招聘时,更多的去吸纳复合型人才,对内则是加强培养,通过交流实战,建成各能独当一面的人才队伍。而做为一名产品经理,是不能刻意强调“加班”的。之所以这么说,因为产品经理需要把更多的精力放在实时接收新知识和新事物上,毕竟产品经理仅仅是在写PRD的话,未免过于基础。另外,真正的产品经理需要无时无刻去学习、去体验、去思考,因此是没有“下班”的概念,也就不存在“加班 ”一说。 银行吸纳培养复合型人才,也需要在企业中形成一种好学、积*、包容的文化,而不是鼓励所谓的“加班文化”。吸纳并留住人才,团队真正形成凝聚力,才会为银行创造价值。 银行产品数字化发展创新不可能一次性成功,需要不断探索与试错。如果银行管理层对失败“零容忍”,那换来的结果是所有人都墨守成规,寻求短时间的平稳。考虑到银行的特殊性,在守住风险和合规底线的前提下,适度允许试错,也许会为银行发扬创新精神点燃一把“星星之火”。

培养高质量金融科技人才,证书是王道

金融与科技深度融合产生的“蝴蝶效应”不仅影响了从业者能力要求变化、金融行业岗位的增减,也给当前金融人才培养模式带来深远影响——培养适合金融科技领域的人才,不仅要注重数量,更关键的还是质量。为了加快金融科技人才培养,上海高金金融研究院(英文简称:SAIFR)与上海管会教育培训有限公司签署合作协议,在上海交通大学上海*金融学院学术指导下,联合推出“特许全球金融科技师” 三级证书认证体系及其培训课程,证书全称为“特许全球金融科技师”,英文全称Chartered Global FinTech,简称CGFT。“特许全球金融科技师CGFT”课程跟市场上现有的其他金融科技课程*不同是它不是碎片化教育,不是作为跑步时听或看的一个娱乐性内容。CGFT课程的设计目标是为了让学员系统地学完课程后,当进一家金融科技单位面试的时候,能够真正把对金融科技有关的知识框架、理论、技术、思维清晰表达,能够把对金融科技的理解和看法有逻辑地阐述明白;当学员被一家企业聘用时,能够出色地完成工作的要求。这是CGFT课程希望学员能够建立的心态和能力。上海高金金融研究院助理院长,特许全球金融科技师CGFT项目管理办公室主任倪海英称,“特许全球金融科技师”将以 “*认证”“知识技能提升”“人才价值生态”三大原则构建证书体系和能力培养目标,以此为国内各大金融机构(银行、证券、保险、金融科技公司等)在人才选拔、培养、能力认定方面提供专业、*的标准。Bank4.0时代的银行产品数字化,主要面向个人的银行零售业务。未来终究会来,银行躺着赚钱的日子也会一去不复返,银行间的竞争也会越来越激烈。格拉德威尔在其《引爆点》书中提出的“流行三法则”:个别人物法则、附着力因素法则和环境威力法则。同样也适用于Bank4.0时代。 就像当年的网购一样,刚出来时大家并不怎么太关注,但发展到如今的这种规模,仿佛就是一夜之间。近些年发展壮大的头条,*近的直播带货,在线会议,仿佛突然之间进入人门的视野,变成了“潮流”。而Bank4.0的“潮流”一定也会在未来的某一天突然“引爆”。

部分来源:《中国银行业杂志》转载于金融科技师教育网