二、指导思想、基本原则和发展目标

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,加强党对金融工作的领导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,对标国际*标准、*水平,持续深化金融供给侧结构性改革,着力完善金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系,努力提升金融服务水平,切实提高资金供给效率,助力上海成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接,支持长三角和全国经济高质量发展,不断强化上海国际金融中心全球资源配置功能。

(二)基本原则

——坚持以促进经济高质量发展为目标导向。把服务实体经济作为金融工作的出发点和着力点,深入践行“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念,从满足实体经济需求、人民对美好生活的向往角度推进金融改革发展,加强金融服务。加大对科技创新等重点领域的金融支持力度,助力我国经济转型升级。

——坚持以提升全球资源配置功能为主攻方向。进一步扩大金融高水平制度型开放,不断提高金融国际化程度。增强金融市场及基础设施服务功能,提高金融机构国际竞争力,不断增强上海国际金融中心辐射力、带动力和影响力。

——坚持以人民币金融市场建设为战略重点。不断深化金融改革创新,进一步丰富人民币金融产品和工具,拓展人民币金融市场广度和深度,加强金融市场联动发展,完善市场创新、交易、定价、清算等功能,增强人民币金融产品全球定价权和影响力。

——坚持以加强金融法治建设为发展保障。推动完善金融法律法规,建设与国际接轨的金融法治和规则环境,树立保护产权、平等竞争、有效监管的基本导向,推进依法行政,严格规范公正文明执法,切实保护金融消费者合法权益。

——坚持以防范化解金融风险为安全底线。更加注重防范化解金融领域重大风险,*识别、及时发现、有效化解各类风险隐患。加强风险压力测试,全面提升上海国际金融中心风险防范化解能力,牢牢守住不发生区域性系统性金融风险底线。

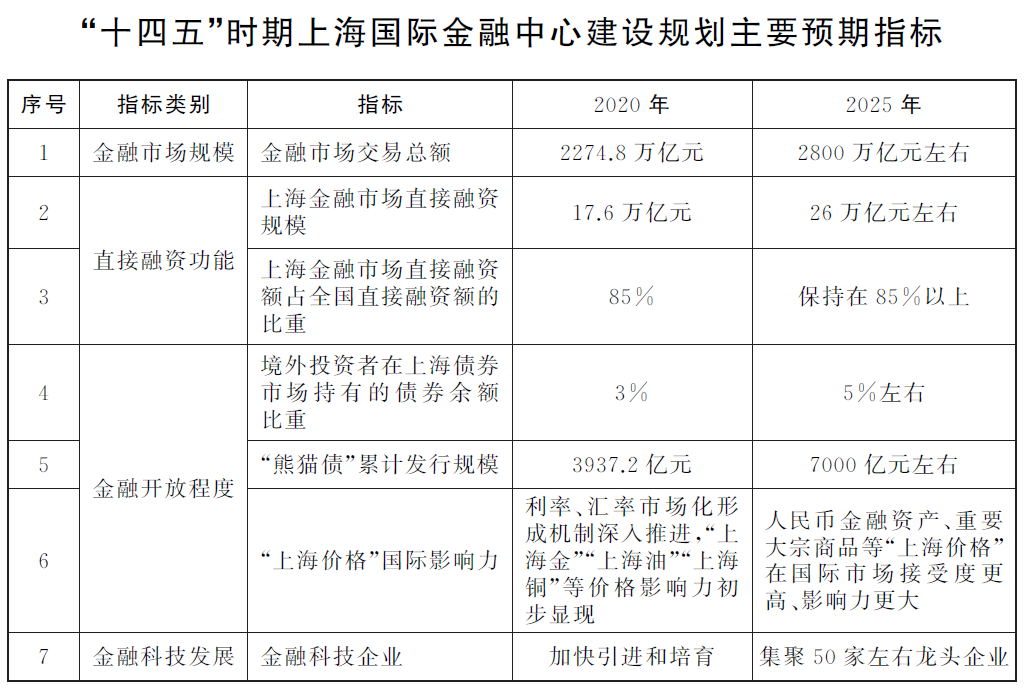

(三)发展目标

到2025年,上海国际金融中心能级显著提升,服务全国经济高质量发展作用进一步凸显,人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固,全球资源配置功能明显增强,为到2035年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实基础。

——全球资产管理中心生态系统更加成熟,更好满足国内外投资者资产配置和风险管理需求。把上海建设成为资产管理领域机构、产品、市场、资金、科技、人才等要素集聚度高,生态体系较为完备的综合性、开放型资产管理中心,资产管理规模显著提升,打造亚洲资产管理的重要枢纽,跻身全球资产管理中心城市前列。

——金融科技中心全球竞争力明显增强,助推城市数字化加快转型。金融与科技进一步深度融合,加快吸引集聚一批具有国际知名度和影响力的金融科技龙头企业,培育一批创新性强、应用性广、示范性好的金融科技创新项目。金融科技应用场景更加丰富,成为服务经济社会发展的有力“助推器”。

——国际绿色金融枢纽地位基本确立,促进经济社会绿色发展。以我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标为引领,坚定不移贯彻绿色发展理念,大力发展绿色金融。绿色金融产品更加丰富,绿色金融市场创新能力明显增强,绿色金融服务体系更加完善,绿色金融国际交流合作不断深化。

——人民币跨境使用枢纽地位更加巩固,“上海价格”国际影响力显著扩大。人民币可自由使用和资本项目可兑换先行先试取得重要进展,在岸和离岸业务统筹发展格局初步形成,境外投资者在上海金融市场参与程度进一步提高,跨境投融资服务中心建设取得新进展。人民币金融资产、重要大宗商品等“上海价格”在国际市场接受度更高、影响力更大。

——国际金融人才高地加快构筑,金融人才创新活力不断增强。坚持国家战略、全球视野、市场导向,加快构筑与国际金融中心发展相适应的科学规范、开放包容、运行高效的人才发展体制机制,全球金融人才进一步汇聚,金融人才结构进一步优化。

——金融营商环境高地更加凸显,国际金融中心软实力显著提升。金融法治环境和运行规则与国际进一步接轨。金融监管体系更加完善,金融风险防范化解能力持续提高,金融消费者合法权益得到有效保护。城市公共服务水平不断提高,营商环境国际竞争力明显增强。